布劳提根在1960年代末获得了超乎寻常的成功,美元和名望接踵而来,还有女性崇拜者的拥簇。然而随着1970年代新自由主义的到来,反文化运动的退潮,当布劳提根不再流行,那些由于商业利益产生的溢美之词变成了严肃而刻薄的评论,他被逐出了主流文化。进入到二十一世纪以来,世界范围内,这位作家的天才被再次发现,并恢复了作为诗人的声誉,他的作品被翻译成了多种语言,被遗忘的作品也,相继再版。

布劳提根

在中国,布劳提根最早零星出现于1980年代一些学术性质的内部参考资料中。本世纪初,《在西瓜糖里》被译出,收录在那套“美国后现代主义名作译丛”之中。之后在互联网文学论坛里,被几位实验小说家和诗人注意到后,他的名字逐渐成为一些文艺青年之间的暗号,后来他的作品由广西师范大学和人民文学出版社正式出版,持续受到欢迎。

现在,最新的五本布劳提根小说作为套装上市,这些“冷门作品”在中文世界的补全,说明了这位古怪作家在中国的日益流行,也让他的形象变得越来越具体,读者得以击破布劳提根过往陈旧的名声带来的刻板印象,发现许多幽暗的怡人角落。

近年来的种种档案和采访口述也揭露了布劳提根原先固有形象的另一面。他是一位极具职业性的作家,在写小说的时候那个酗酒的布劳提根消失了,取而代之的是一个对于标点符号的修改都相当完美主义,勤奋记录日常灵感的职业小说家。这种对于艺术技艺的坚持锻造了布劳提根式的文体,仅仅是这种形式上的努力,布劳提根就足以避免自己的过时。另一方面,每当波希米亚思绪再度在年轻人那里回潮,这些缤纷的碎片将会折射出一些图像。

从北滩去大苏尔

1956年的夏末,21岁的理查德.布劳提根一路搭便车来到了北滩,这是一段艰辛的路途,他稍晚了一步。就在上一年的十月,金斯堡在六画廊公开朗诵了一首名为《嚎叫》的长诗,在场的观众都陷入了迷狂,他们意识到一个时代就要来了。布劳提根的第一站就是刚开业不久的城市之光书店,那里是旧金山波西米亚社群的消息集散中心,也是布劳提根在旧金山最初的邮寄地址。那一天,站在城市之光书店柜台后的临时店员名叫普莱斯·邓恩(Price Dunn ),他刚辞去了大苏尔一处温泉酒店的工作,被一群垮掉派诗人引诱到旧金山。邓恩没有和这个年轻金发大个子搭话,但他的老板费林盖蒂和他说起过这位古怪的诗人。

初来乍到的布劳提根找了一处廉价的公寓住下,然后寻找养活自己的方式,起步是艰难的,打零工之外,布劳提根不得不靠卖血和收集地上的钢镚填饱肚子,偶尔也去艺术家聚集的咖啡馆蹭吃蹭喝。一年之后,《在路上》的风靡,让旧金山的波希米亚社区从此成为了“垮掉的一代主题乐园”。人群的涌入让像布劳提根这样的边缘诗人也得到了更多的机会,那时参加一次有偿的朗诵会他可以赚到25美元,而他的兼职时薪通常也只有1美元。虽然生活仍然入不敷出,但总得来说,布劳提根的日子在变好,他的诗歌仍然只被少数同行认可,也已经开始收获陌生观众的掌声。垮掉派们不喜欢他,黑山派诗人也不喜欢他,但更年轻的诗人,比如罗恩·洛温索恩( Ron Loewinsohn)在他的身上看到了一种全新的风格,有趣又漫无目的,他们一块聚集在杰克·斯派塞的周围。更重要的是,布劳提根收获了爱情,步入了婚姻。

1957年6月8日,他在内华达州里诺与弗吉尼亚·迪翁·奥尔德结婚,这段关系滋养了一无所有的诗人,这位被朋友们唤作金妮的年轻女士平日在市中心做秘书,每天她都会把沉甸甸的打字机从工位带回家,为布劳提根的诗歌制作打字稿。1960年3月25日,他们的女儿伊安特出生了,每天上午布劳提根都会悉心照料婴儿,他的一生,多数情况下都是一个体贴的父亲。那时布劳提根还没有设计自己的标准造型,没有留长发蓄须。

他们在1962年分手,1972年正式离婚。某种程度上是未出版的《在美国钓鳟鱼》在前卫文学界的声名远播让两个年轻人的家庭生活不复从前。洛温索恩回忆起那时布劳提根放纵的状态:“泡在酒里,不回家,不关心金妮,不关心伊安特,醉醺醺回家,四处勾搭女人。”2010年的一次采访里,改名为弗吉尼亚·阿斯特的金妮说起他们分手的原因,“理查德酗酒成性,变得非常暴躁”。布劳提根的变化,让原本相对稳定的家庭生活结束了,他不想被束缚,他在酒吧喝完一轮之后,在家里继续宴饮,妻子得负责做饭和收拾聚会之后的狼藉。难以忍受这一切的金妮爱上了托尼·阿斯特。这个从青少年时期就走南闯北的硬汉是杰克斯派塞身边那圈打零工的年轻人中的一员,同样也是布劳提根的酒友。

1965年,布劳提根与女友贾尼斯·迈斯纳

《大苏尔来的联邦将军》在金妮带着伊安特离开之后不久开始动笔,故事的原型是1957年8月那次和金妮去大苏尔的旅行,当时已经与这对眷侣相熟的普莱斯·邓恩邀请他们去大苏尔做客,布劳提根得到了一系列让他难忘的经历,普莱斯用没有上子弹的枪把一个偷汽油的人吓得屁滚尿流,还把鳄鱼扔进了满是青蛙的池塘,他们争论超现实主义诗歌的优劣,讨论希腊的那些抒情诗。

《大苏尔来的联邦将军》在1965年一月底由以大胆和前卫著称的格罗夫出版社出版,成为了布劳提根正式出版的第一本个人著作,距离那次旅行已经过去了近八年,距离这本小说的定稿则是四年,《在西瓜糖里》也刚刚写完。这本精装书的防尘套正面是拉里·里弗斯1959年内战题材的油画中的一幅,封底的照片是布劳提根的专属摄影师埃里克韦伯为他拍摄的肖像照,戴着波士顿框眼镜,短发,小胡子,眼神稳重深邃。

大苏尔这片原始的海岸有着壮丽的风景,常年的海水侵蚀形成了沿岸耸立的绝壁,古老的红杉林和常年雾气让这里有着自成一格的氛围,四十年代,亨利·米勒来此定居(小说里他作为一个角色也出现了),搭建了自己的木屋,此后更多的爱好文艺的闲散青年被这片自然宝地吸引,普莱斯·邓恩就是其中之一,这位小说里的“李梅隆”的原型,身上散发的粗犷的作风和在暴力与艺术之间游刃有余的生存智慧吸引了布劳提根。

在《大苏尔来的联邦将军》里布劳提根再次施展了自己在《在美国钓鳟鱼》的写作过程里磨砺出来的技巧,将个人化的美国理念延展,用一种具备经典质感的语言,简洁,绝对化,快速对既定事实进行重组,自然和奇异的历史融为一体,小说的叙述者在大苏尔波云诡谲的天空恍惚间看到了美国内战时的军队,是普莱斯·邓恩随口说出的内战传闻激发了布劳提根对于美国意象的捕捉,事实上在比戈桥(Bixby Creek Bridge)于1932年建成之前,大苏尔地区与外界的联系非常有限,但布劳提根幻想这孤悬之地会有一位南方联邦士兵,这种臆造的历史有着怪异的诗意。

在这种布劳提根偏爱的历史意象发明之外,这部小说相当现实主义地描写了旧金山波西米亚生活场景,描写了一群人的特殊时期的精神状态,这也是为什么这部小说会比《在美国钓鳟鱼》更先出版。金妮的出走也让布劳提根在虚构的时候,创造了一个更不安的叙述者,很大程度上也让布劳提根重新思考回忆里所经历的波西米亚生活。他花费了很大的笔墨用男子气概的神话和恶趣味转移失恋的痛苦,小说的叙述者正是为了治愈爱人离去的创伤和抑郁,跟随李梅隆深入大苏尔的一切。在虚构中寻找更永恒的日常,相比于真实更倾向于白日幻想,这让他与垮掉的一代背道而驰。

在1965年拉里·基南 拍摄著名的“垮掉派最后的聚会”系列摄影中,很轻易就能辨认出右边布劳提根戴着白色帽子的高大身影。中间的大胡子是艾伦·金斯堡。

而在这部小说写作的1962年,垮掉派的故事正在收束。布劳提根决意不像垮掉派那样写作了。1962年饱受折磨的垮掉之王凯鲁亚克出版的《大苏尔》是一份截然不同的文本,凯鲁亚克不修边幅地喧闹沉思,走向了黑暗和终结,这是凯鲁亚克勇敢面对痛苦的方式。凯鲁亚克的那种痛苦布劳提根得在1980年代才深有体会。

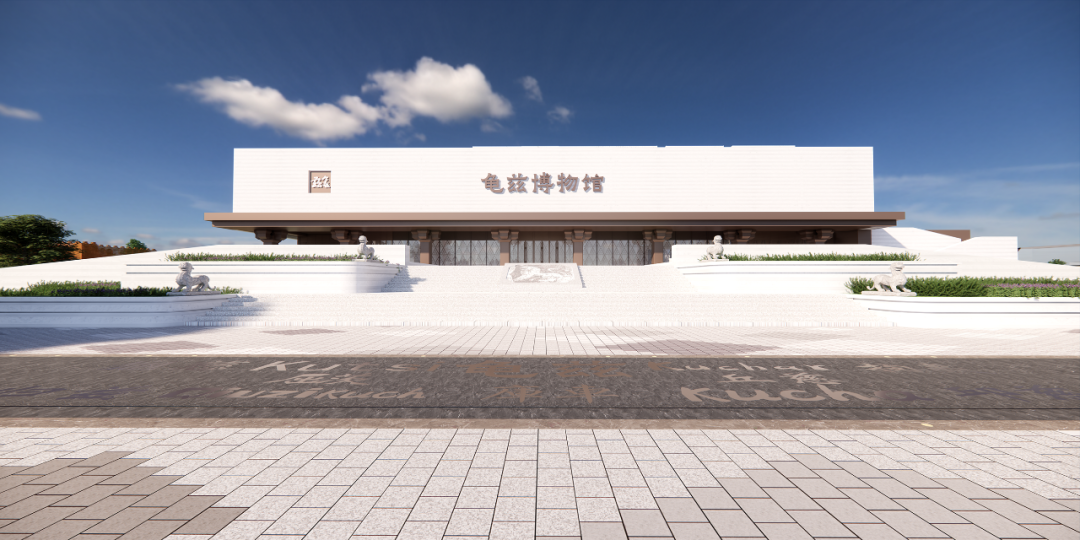

布劳提根图书馆

《大苏尔来的联邦将军》的销量不佳让布劳提根其他的手稿在东海岸的出版受阻,但他仍马不停蹄地开始写新的小说,也就是后来的《去蒂华纳做手术》。1964年11月30日,布劳提根就在自己的笔记本上记录了这部小说的构思,“堕胎。这是我们的故事,在美国,每个州每个城市,有成千上万像我们这样的人”。在1967年加州堕胎改革法案出台之前,严格的堕胎禁令看不到任何松动的迹象,从加州一路向南前往墨西哥的地下诊所做堕胎手术的人很多,蒂华纳离旧金山大约五百公里,比邻南加州的边界,是当时堕胎旅行的首要目的地。

为了让小说的细节更加丰富,布劳提根还独自乘飞机去了蒂华纳一趟,这是他的第二次墨西哥之旅,独自旅行,更像一个观察者。布劳提根着迷的是这个现实现象背后的颠倒,堕胎是一种梦想,而这种梦想完全和生育的梦想相反,布劳提根看到了这种现实背后的象征意义,这必将是一代人的斗争和希望,在1966年,这个故事用相当荒唐的漫不经心的语调凸显了这个复杂议题的可能存在的轻松乃至冷漠,这种冷漠和小说里对图书馆之外的城市设施(比如飞机场和高速公路)的非人化特征一致,布劳提根的诗意直截了当地呈现了不负责任的自我带来的美学效果,堕胎助长了两个人的爱和自由,让他们不再被既定的轨道捆绑,缓解了焦虑,此刻还不是反思极端的个人主义的时候。《去蒂华纳做手术》是布劳提根关于自己旧金山波西米亚生活经验的最后一部长篇小说,也是嬉皮精神的预言。

在今天,堕胎问题依然在美国时刻充满争议,当右翼崛起,小说里关于堕胎自由的宣扬在今天看来会显得有些天真和浪漫,而在进步主义者看来,是其中对女性过于男性中心视角的描写令人不适,虽然这本小说里描绘的那个有魔力的完美的女性是典型的漫画形象,不乏反讽。

而这部小说最引人入胜的是其中那个关于图书馆的天才构想。在小说的前几十页,布劳提根虚构了一个特殊的图书馆,这个图书馆收集的是那些不会出版的手工书籍,这些书有着私人化的意义和一些冷僻的主题,某种程度上这个图书馆是博尔赫斯所虚构的“巴别图书馆”的反面,在博尔赫斯那篇著名的短篇小说中,预想了一个可以任意组合所有可能性的知识场所,而布劳提根关注着一种关于生命易逝的有限性所孕育的孤独的艺术品,这些手工书包含的是仅剩的欲望,没有被承认的私密,还有无名者的创造力,博尔赫斯关注的是集体的观念的无限,而布劳提根更偏爱生命手工的痕迹。1990年,受到这本小说的启发,托德.沃克伍德和一群志同道合的人在伯灵顿创办了现实中的布劳提根图书馆,征集了许多未出版的手稿,后来在《巴托比症候群》里恩里克维拉马塔斯提到了这件事,法国作家大卫冯金诺斯更是以此为灵感写了一本相当畅销的书《退稿图书馆》,试图讨论无名者的文学。

事实上《去蒂华纳做手术》里描述的图书馆不只是关于自我的创造和社会化的讨论,更像是对布劳提根所经历的艺术书风潮的思考,在1960年代初的所谓的“杂志大战”时期,这些杂志在当时不仅仅是在文本和观念上寻求差异,在物质形态和设计上推陈出新,布劳提根为不同的地下杂志供稿,他也和洛温索恩合办了自己的杂志《改变》,布劳提根的大多数诗集也是自己出版的,甚至亲手制作的:1958年的《加利里搭车客》用了肯戴维斯的插画作为封面,金妮、理查德还有肯一针一线装订了两百册小书,1967年热衷于参加“掘地者”(一个无政府主义组织,致力于消灭金钱社会)活动的布劳提根和朋友一起制作了《由爱的恩典的机器照管一切》(手工装订,油印手稿)和《请你种下这本诗集》(种子袋上印刷诗句)并在街头免费分发。如今艺术书的概念对于纸质媒介的可能性有着至关重要的作用,世界各地的艺术书展吸引众多艺术家和爱好者相聚,当年反文化运动里的书和杂志,也成为了许多学术机构全心收集的特藏主题。

《在西瓜塘里》《避孕药与春山矿难》《在美国钓鳟鱼》原版封面

1967年,在东海岸的出版界不断碰壁的布劳提根迎来了转机。唐纳德艾伦兑现了他多年以来的承诺,这位垮掉的一代的推手自《在美国钓鳟鱼》成稿以来就对这个小说青睐有加,他的一位律师用朋友一笔闲置资金投资他创立了四季出版社,《在美国钓鳟鱼》的出版终于排上了日程,在复活节出版,第一次印刷在一周时间里迅速售空,整个旧金山的文化界都在热心宣传这本书。嬉皮士们在旧金山的运动也即将迎来顶峰。布劳提根终于实现了他的野心,而对他来说,当他的过往的努力和才华开始兑现,过了1968年,在药物和其他因素的加持下,一切都有点失控。Altamont音乐节,在1960年代的最后一个月,黑人青年亨特死于维持秩序的摩托车黑帮成员之手。曼森和他的教徒在好莱坞最深的阴影中。头戴鲜花去加利福尼亚的时代结束了。

蒙大拿和好莱坞

在写完《去蒂华纳做手术》之后的八年里,布劳提根再也没有写出一本长篇小说,不过由于钓鳟鱼的现象级成功,他之前写成的那些迟迟不能出版的小说被出版社争相竞价,他需要为校改和宣传活动付出大量时间,对于自己的出版物的一切细节,布劳提根有着相当苛刻的要求。他享受着作为知名作家四处讲学和朗读,年轻人的崇拜的目光,他也适应着。成功的焦虑不复存在,美元让布劳提根随心所欲地用奇异的藏品装点自己的房子,让他多处购置地产,博物馆般的写作圣殿搭建完毕,还有一套疏离于北岸文艺生活的旧金山中产公寓,比邻其他诗人的博利纳斯的三层别墅,蒙大拿州的牧场庄园,他在实现成功之后释放了曾被压抑的种种愿望。这是他过去回避的,他曾经四处游荡,不被任何物质性所捆绑。早年感情和婚姻的失败,导致他不断地寻找理想的爱人,然后从一个女人到另一个女人,脆弱而放纵。

在蒙大拿,布劳提根极力摆脱嬉皮士的烙印,成为了所谓的“蒙大拿帮”的朋友,这些人和旧金山迷幻以及叛逆截然不同,这个由作家、艺术家、好莱坞演员组成的松散社群,沉迷于打猎和飞钓,还有更肆无忌惮的豪饮,热爱蒙大拿纯粹的荒野和脉络分明的群山。布劳提根最终在这种生活的转变里找到了新的灵感。

1973年写成的《霍林克之妖》是一本充斥着枪声、酒精、和马蹄声的小说,戏仿了西部枪手的故事,发掘了这个题材中被忽视的恐怖元素,扉页的题献写着”献给蒙大拿帮“,讲述了两个多情和冲动的牛仔,作为赏金猎人的经历,他们一路干脆利落地完成杀人任务,对于生死的存在已经产生了麻木,直到遇到了一个被叫做魔童的印第安女孩把他们带到了一个难以理解的魔幻宅邸,那里的管家是死后就迅速缩小的巨人族,女主角是被诅咒的变形者,变成了伞桶的科学家父亲创造出了邪恶的妖怪(致敬了玛丽雪莱的弗兰肯斯坦),妖怪生活在冰窟之中。

这部小说开启了布劳提根的类型小说发明之路,《霍林克之妖》将西部片元素和哥特小说融合在一起,创造了一个至今广泛流行,引人入胜的幻想模型。十年前我曾在iPad Air上玩过一个叫《六发左轮》的游戏,这款第一人称射击游戏的背景设置在俄勒冈一带,男主角的左轮手枪面对的敌人不只是其他的枪手或是印第安人,还包括一系列邪恶的超自然力量,妖邪和丧尸。从斯蒂芬金的《黑暗塔》系列的第一部,知名的角色扮演桌游《死亡之地》到最近的电脑游戏《暗邪西部》,西部的荒凉背景,和用枪火除魔的愿望,持续地吸引着年轻的玩家和读者。这些作品无疑都受到“西部哥特”这个名称的《霍林克之妖》的影响。发明一个经久不衰的叙事类型,布劳提根这鲜为人知的成就不亚于他在嬉皮士文化里的的贡献。

几乎是一年一部的速度,布劳提根开始用自己专属的语言风格搭建类型小说的世界,他称之为“超现实主义版本”的流行小说,他也把自己发明的类型写在这些小说的副标题中。《威拉德和它的保龄球奖杯》是一部“变态悬疑”小说,《天生掉下个大草帽》是一部“日本小说”,《梦回巴比伦》是一部“私人侦探小说”。布劳提根把小说的类型实验作为了自己职业生涯后期最重要的小说形式,这种调配的技巧让他找回了写作小说的乐趣,这种调配实验也让人想起有十年,他在一个生产钡粉的实验室工作,调制不同的口味的钡粉,比如桃子、草莓、柠檬。更现实的原因是,布劳提根想要进军好莱坞,而不少蒙大拿的朋友都已经有成功的改编电影。布劳提根向朋友基斯阿博特透露“他打算在好莱坞挣100万美元。”

《霍林克之妖》从诞生之初就在好莱坞进入了项目开发阶段,蒙大拿的朋友,电影美术师迈克尔D.哈勒向《哈洛与慕德》的导演哈尔.阿什贝推荐了这部小说,杰克.尼克尔森欣然接受扮演男主角,布劳提根为阿什贝写了一个改编剧本,虽然这是一个可读性极强的文本,但无法操作成电影,阿什贝后来自己也尝试写了一个新剧本,又找来达斯汀霍夫曼扮演另一位男主角,但霍夫曼最终没有签署合同,到了1982年阿什贝的身体无法支撑高强度的工作,这个项目的也陷入了沉寂,在阿什贝去世之后,九十年代蒂姆.伯顿接手了项目,他当时正筹划拍一部有B级片趣味的A级制作,伯顿希望老牛仔伊斯特伍德可以出演,遭到了拒绝,杰克.尼克尔森没有忘掉那位曾和他一块打篮球的古怪诗人,主动表示仍愿意担任男主角之一,虽然没能拍成《霍林克之妖》,但最后他们拍了《火星人玩转地球》。2019年制片公司New Regency从阿什贝的遗产委员会购买了小说的改编权,尤格·蓝西莫和老搭档托尼·麦克纳马拉受邀制作这部改编电影,不过现在这个项目毫无进展。

《霍林克之妖》的开发地狱并没有减少好莱坞里的离经叛道者们对将它搬上银幕的兴趣,然而每次进入开发流程,电影人们就会意识到,把这部小说改编成电影有多么不切实,虽然在1970年代,布劳提根开始写一个完整的故事了,不断创作这种形似流行小说的作品,但布劳提根依然在主题和美学上有太多坚持自己的部分,小说里忽然的色情场景,不相关的神秘意象,人物之间枯燥的孩子气对白,无法用画面展现的荒诞诗意。这种冲突自然在诗人的计划之内,布劳提根就是打算在根本上的不退让同时大赚一笔,然而现实的资本主义机制比他的艺术创造力更为坚韧不拔。

布劳提根

在布劳提根的死亡前夕,他差点卖掉了《梦回巴比伦》的电影改编权,华纳兄弟表达了兴趣,但这部小说就像《霍林克之妖》一样,拥有迷人的氛围和概念以及背后相当严肃的内核,却难以转化为盈利的电影。这部小说写于《天上掉下个大草帽》之后,是布劳提根类型小说计划里的最后一部,戏仿了布劳提根十分喜爱的达希尔·哈米特的冷硬派黑色小说,讲述了一个白日梦侦探在旧金山的几天生活,他没有钱,每天无所事事,被诱惑卷入了一场盗窃尸体的犯罪,在这一系列没头没尾的恶劣行为之外,这位滑稽的侦探脑中稳定出现的白日梦总会打乱他在现实里的行动。因此虽然小说里充满了露骨和亵渎描写,却因为小说里的两个世界来回切换,变得虚拟而又黑色幽默。

布劳提根和女儿艾安西

在日本的美国作家

蒙大拿和好莱坞的魔力并没有持续太久,遥远的日本将为布劳提根的写作带来最后的一抹光彩。在诗集《6月30日,6月30日》的序言里,布劳提写到:“我的书被翻译成日语,受到了审慎的欢迎。这给了我灵感,也给了继续写作的勇气。坚持走自己的孤独之路,就像灰狼悄无声息地穿过树林。”

在布劳提根自己的叙事中,他和日本的关联由来已久,但最开始是仇恨,布劳提根的叔叔爱德华是被日本人间接杀死的,在珍珠港袭击中,爱德华叔叔的头被炸伤,养好了伤,去了旧金山一阵,又去了阿拉斯加的空军基地,在一次意外跌落后,旧伤复发去世。美国对日本的宣战也加深了布劳提根对日本的仇恨,直到战后,藉藉无名的诗人布劳提根遇到俳句诗人,几年后又在旧金山遇到了那些深受日本禅宗影响的垮掉的一代,才意识到日本美好的一面。

从种种角度,1976年的日本之旅是必然的,低潮期的布劳提根需要到一个仍然追捧自己的国家去换个心情,也需要满足自己对于东方的幻想,不管是艺术的还是性的。布劳提根说俳句的艺术是露水形状的钢铁,这个比喻很像他在《在美国钓鳟鱼》鳟鱼钢和被拆卸的鳟鱼溪的意象,布劳提根一开始深受日本文学的影响,而战后日本对美式文化的狂热迷恋让布劳提根广受欢迎,并给予日本的年轻作家启迪,年轻的村上春树就受益匪浅。

《天上掉下个大草帽》是布劳提根在首次日本之旅前完成的小说,这部小说的写作也加深了布劳提根前往日本的决心。在一些读者,比如pulp乐队的主唱贾维斯·科克尔看来,这部由一位美国作家臆造的“日本小说”是他写过的最坦诚最动人的书。布劳提根式的自传小说和日本的私小说存在隐秘的联系,里面是前所未有的自我怀疑情绪,还有对爱情的不成熟,以及自我毁灭之后的梦幻泡影。在他生前出版的最后一本小说《所以风不会把一切都吹走》里,这种敏感的自传视角得到了进一步发展,也变得更为成熟。

作为一部典型的双线叙事,随意打破现实和虚拟世界边界的后现代小说,《天上掉下个大草帽》里,作为布劳提根化身的“过气幽默作家”失恋了,撕碎了手稿,结果上面的小说有了自我意识,变成了一个微型世界,在那里的一个小镇,一个天降草帽引发了群体暴力,就像蝙蝠侠漫画里被封锁的哥谭,这个乍听起来很像异星怪种或者克鲁苏的故事并没有弥漫恐怖氛围,反而让人感到一种不可奈何的悲哀。在另一边,“过气幽默作家”回忆起和日本女友雪子共同的时光,这些回忆是关于温柔的日常,一些自卑脆弱,转化成了怪癖和诗意的自嘲,那些对女性的美好描述也袒露着男性内心阴暗的欲望,最终,他的追忆停留在一束头发带来的战栗。

《天上掉下个大草帽》创造的两条故事线没有交错,但映射了布劳提根在现实里面对的两个深渊,实在界的创伤,一边是爱情的丧失,一边是变革的失败。关于小说里雪子的原型,存在两种说法,这很正常,虚构角色和现实的关系是复杂而神秘的,不过有时我们应当记起这些被抹去的缪斯,这也是这部小说所创造的真实的一部分,在创作这本小说前,布劳提根和自己的马来西亚华人女友马秀华(Siew-Hwa Beh)闹分手,他们经历了两年热恋,往返于蒙大拿和旧金山,最后布劳提根不得不再次接受感情破裂,在之前,布劳提根和一位日裔女护士有过一段爱情,叫做安妮国之,她被布劳提根带去蒙大拿,布劳提根将女儿扔给她照顾,自己则与一群哥们纵情享乐。

在布劳提根的前女友这个身份之外,这两位女性都是独立且严肃生活的个体。安妮还是一名陶艺师,她将自己的工作和业余时间投入到自己的艺术之路,她的作品曾受邀参加旧金山的展览。在马秀华和索妮·萨利尔主编了世界上第一份女性主义立场的电影杂志《女性和电影》,她们在杂志里讨论瓦尔达和戈达尔的最新电影,《红色娘子军》和好莱坞的女性权益。几十年如一日,秀华仍然在为这份事业努力。

到了1970年代,布劳提根越来越难拥有一段稳定的感情,追寻所谓的理想爱情已经成了他的艺术的一部分,与此同时,他发现女性们的独立,走出了他幻想的爱情的区域。曾经女嬉皮士那么崇拜他,而女性主义者的女友会叫他“男权沙文主义猪”。

在第一次日本旅行后,东京成为布劳提根的主要目的地,但他没对过多的异国情调感兴趣,只是把那当作一个契合自己灵魂栖息的欲望都市。在那里他和这个国家最杰出的作家们谈笑风生,他和寺山修司、谷川俊太郎、吉行淳之介、大江健三郎碰面,也和年轻美丽的日本女郎交杯换盏。他在日本大手大脚花钱,可以在京王广场酒店125美金一晚的套房住上一整年。他和一位日本实习女记者吉村晶子迅速结婚,从此在旧金山、蒙大拿的松溪、东京三处游荡,《蒙大拿-东京特快》这本短篇小说集,是对这一时期最好的纪念。但这段感情也只是昙花一现,以妻子不忠收场。

1980年陷入离婚危机的布劳提根走到了末路。挥霍和书籍的销量下滑,再加上精神疾病的加剧和酗酒,这位曾经潇洒自如的作家借了最后一笔贷款,去更多国家旅行,他去了法国,去了1983年鹿特丹的国际诗歌节,不少1950年代旧金山的老伙计都在,接着去了瑞士,苏黎世文学节邀请他朗诵。年轻的导演格奥尔格·艾伯哈德鼓足勇气去采访和接待这位自己的文学偶像,在年轻人的住处,布劳提跟把书架上查尔斯·布考斯基的《邮差》扔出了阳台,洛杉矶的老家伙那几年蒸蒸日上的文学事业刺激到了他,他对年轻人说:“你不需要这种垃圾。”

当齐奥朗谈到菲茨杰拉德的美国悲剧的时候说:“由于菲茨杰拉德无法驾驭自己的悲剧,所以他还不能被认为是一位有品质的焦虑者。”面对差不多的失败,和那种太美国的困境,布劳提根走得更远,在绝望之巅用子弹击碎了自己的头颅,“最优秀的头脑毁于疯狂”,他毁于自己在以自我为中心的这条路上蔓生的过错和恶念,也饱受精神错乱和青少年时期电击矫正带来的后遗症的折磨,他无法去兑现更多的天才,也走入了绝对的黑暗。

事实上布劳提根从根本上没有失去过他的才华,即使他迷茫,即使焦虑,他从来没有忘记日常的美好,一支烟,一杯咖啡的平静,自然界的气息,爱情中的甜蜜,他愿意为这些美好奉献自己作为诗人的精华,在任何一次写作里,他都没有丢失这种精神。(本文有删节)

《布劳提根作品五种》,新行思×北京联合出版公司,2025年5月

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《布劳提根,被遗忘的天才作家》

京ICP备2025104030号-26

京ICP备2025104030号-26

还没有评论,来说两句吧...